História (tempo e espaço), poesia, política, sociedade, cultura, economia, educação... Antes que o silêncio me torne cúmplice.

Pesquisar este blog

quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013

terça-feira, 26 de fevereiro de 2013

Como nos tempos dos índios malvados

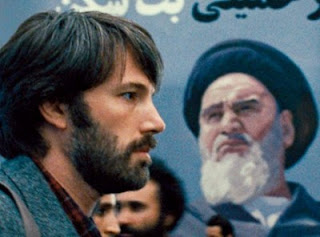

Há algo comum entre “Argo” e “A hora mais escura”, candidatos ao

Oscar. Ambos veem muçulmanos apenas como caricatura ideologizada

Por José Gerado Couto*

22/02/2013

Quis o destino – ou a mão

invisível do mercado cinematográfico – que dois fortes concorrentes ao Oscar

deste ano fossem filmes que podem ser englobados no tema geral da “guerra ao

terror”, mais precisamente da hostilidade recíproca entre norte-americanos e

muçulmanos “radicais”, a guerra nada fria de nossa época.

Ambos são centrados em ações

espetaculares capitaneadas pela CIA: em Argo, de Ben Affleck, a retirada de

seis funcionários diplomáticos americanos do Irã conflagrado pela revolução

islâmica de 1979; em A hora mais escura, de Kathryn Bigelow, o cerco a Bin

Laden e seu suposto fuzilamento à queima-roupa numa cidade paquistanesa, em

2011.

Trailer de Argo

Três décadas separam os dois

eventos, mas nos dois filmes persiste um traço comum: a total falta de

interesse dos realizadores em conhecer o “outro”, em tentar, ao menos por um

instante, se aproximar de seu ponto de vista, buscar compreender suas

motivações. O que há é um “nós” e um “eles”, como nos velhos filmes de índios,

ou de alienígenas.

Tanto em Argo como em A hora

mais escura, todos os muçulmanos que aparecem são fanáticos, estúpidos,

traiçoeiros e cruéis – com exceção, claro, dos que se converteram em aliados

dos EUA (como o bom índio Tonto, companheiro do Zorro do faroeste).

Tudo bem. O cinema americano

levou décadas para começar a tentar conhecer os índios, para passar a vê-los

como pessoas e não como uma horda selvagem indistinta, para reconhecer que eles

tinham direitos, carências e desejos próprios. Talvez aconteça o mesmo com o

olhar lançado aos muçulmanos – e aos árabes em geral. Tomara que não demore

tanto.

Heróis individuais

De resto, não há como acusar

duas grandes produções norte-americanas de ser extremamente… norte-americanas.

Sua visão há de ser, em linhas gerais, a predominante entre seus compatriotas.

E é preciso reconhecer que nenhum dos dois filmes é deslavadamente patrioteiro

a ponto de esconder as culpas ianques no cartório. No breve prólogo de

contextualização histórica de Argo é dito claramente que os EUA ajudaram a

derrubar um presidente nacionalista iraniano democraticamente eleito para

instalar em seu lugar o corrupto e tirânico (mas pró-Ocidente) xá Reza Pahlevi.

A hora mais escura, por sua vez, já começa com uma sessão de tortura de um

prisioneiro muçulmano no pós-11 de setembro.

No mais, apesar do aparato

mobilizado nas duas ações, são nitidamente histórias de heróis individuais: o

especialista em exfiltration Tony Mendez (Ben Affleck) em Argo, a agente Maya

(Jessica Chastain) em A hora mais escura. Nada mais americano.

As diferenças mais importantes

entre os dois concorrentes estão justamente na linguagem cinematográfica

adotada, no estilo de narração, nas referências estéticas.

Argo é, evidentemente, muito

mais leve e agradável, até porque trata de uma operação baseada na astúcia, não

na violência, e que teve final feliz. O que o converte em algo mais que um

simples thriller é justamente a imbricação do tema da política internacional

com o da indústria da comunicação e do entretenimento. Se, como formulou Von

Clausewitz, “a guerra é a continuação da política por outros meios”, o cinema

(e por extensão a indústria cultural) é a continuação da guerra por outros

meios.

Ficção da ficção

Para tirar do Irã os

funcionários diplomáticos americanos, a CIA engendrou um plano ousado: simular

a produção de um filme canadense de ficção científica naquele país. Esse

entrecho – real – serve a Affleck para brincar com Hollywood como o lugar da

fabricação de mentiras. Toda essa vertente do filme – entrelaçada por uma

montagem hábil à narração da crise em Washington e no Irã – é o que ele traz de

mais divertido. A dupla de picaretas hollywoodianos encarnada por Alan Arkin e

John Goodman é responsável pelas falas mais memoráveis, como esta: “Se você

quer vender uma mentira, ponha a imprensa para vendê-la por você”. Ao que tudo

indica, uma frase recorrente em Hollywood.

Tanto na linha cômica como no

suspense e no melodrama familiar, a matriz assumida deArgo é o cinema narrativo

clássico norte-americano, sobretudo o dos anos 1970, com sua sintaxe um tanto

mais frouxa e influenciada pela televisão (e o símbolo desse declínio é o

letreiro escangalhado de Hollywood na montanha).

Já a referência que Kathryn

Bigelow parece querer mimetizar é a das reportagens televisivas em tempo real.

A ânsia de parecer documental chega a sacrificar a inteligibilidade e até a

visibilidade do que é mostrado. Na sequência crucial da invasão do bunker do

suposto Bin Laden, não se enxerga praticamente nada. Faltou apostar no

ilusionismo do cinema, na capacidade que temos de acreditar que uma cena está

sendo iluminada só por uma vela mesmo que haja potentes holofotes e refletores

no set. Enfim, se o modelo de Argo é a velha e boa Hollywood, a de A hora mais

escura é a CNN.

Ideologia escondida

Duas últimas observações críticas

– e quem não quiser saber o final do filme de Ben Affleck pode parar por aqui.

Há em Argo uma imagem eloquente, quase um carimbo de conservadorismo americano:

a do abraço entre o herói retornado e sua amada, com a bandeira das estrelas e

listras tremulando ao fundo. Clint Eastwood, ele próprio republicano e

conservador, usou a mesma iconografia no final de Sobre meninos e lobos, mas

com dolorosa ironia. Uma boa sacada de Argo, por outro lado, é o de exibir em

destaque, no final, os bonequinhos de Star Wars e outras sagas de ficção

científica do filho do protagonista. A fantasia do menino e o ofício do pai

fazem parte da mesma mitologia do triunfo, da mesma lógica da conquista e da

expansão. Até que ponto o filme de Affleck é uma reflexão crítica sobre esse

mecanismo e até que ponto se limita a reiterá-lo, talvez seja cedo para

responder.

Já em A hora mais escura, o que

há de mais ideológico é a conversão de escolhas políticas e éticas em questões

meramente técnicas. Por exemplo: mais de uma vez se faz referência no filme à

falsa alegação de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, mas sempre

como tendo sido um inocente erro técnico, quando é quase certo que o que houve

foi má fé, para justificar a invasão militar do país. Ainda mais perigosa é a passagem

em que a investigação sobre o paradeiro de Bin Laden parece emperrar porque não

se pode mais usar métodos de interrogatório pesado (leia-se tortura). O

espectador é quase induzido a lamentar que os ventos da política tenham mudado

e que Obama tenha sido obrigado a frear a barbárie de seus compatriotas.

* Crítico de cinema e tradutor.

Fonte: Outras

Palavras

domingo, 24 de fevereiro de 2013

Acordo UE-EUA não é bom negócio, diz sociólogo

O anúncio de que os Estados Unidos e a União Europeia (UE)

planejam fechar um acordo de livre-comércio causou impacto. Logo surgiram

análises de que a parceria comercial pode ser uma tragédia para o Mercosul.

Esta não é, no entanto, a opinião do sociólogo Carlos Eduardo Martins que, em

entrevista ao Portal Vermelho, avalia que o acordo não terá efeitos econômicos

relevantes: “unir-se à economia estadunidense não é um bom negócio”, diz.

Por Vanessa Silva

Para o ministro de Relações

Exteriores, Antonio Patriota, ainda é cedo para avaliar as consequências de tal

acordo, mas observa que os países envolvidos terão dificuldade para chegar a um

consenso sobre alguns pontos, como o que trata das tarifas praticadas em alguns

setores.

As diferenças tarifárias são um

grande entrave na opinião de Martins, mas ele pontua também a questão política:

o acordo aproxima os governos europeus dos Estados Unidos. “Caso esta proposta

avance e impulsione as assimetrias e as frustrações sociais, como as que se

desenvolveram na União Europeia lastreada pelo euro, poderá provocar uma forte

oposição interna cujos efeitos políticos certamente terão impacto significativo

na geopolítica mundial do século 21”, avalia o Coordenador do laboratório de

Estudos sobre Hegemonia e Contra-hegemonia da Universidade Federal do Rio de

Janeiro (LEHC-UFRJ).

Já um acordo do Mercosul com a

União Europeia segue sendo complicado, na avaliação do sociólogo. Para ele, a

melhor saída está nas relações sul-sul que vêm sendo priorizadas pelo governo

brasileiro, com o fortalecimento da integração latino-americana, e das relações

com os Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Acompanhe a íntegra da

entrevista concedida por e-mail:

Portal Vermelho: O acordo da

União Europeia com os EUA é a grande aposta para salvar as economias em crise.

Que influência este acordo terá nos países em desenvolvimento?

Carlos Eduardo Martins: Em

primeiro lugar, não creio que este acordo terá efeitos econômicos importantes

sobre os países desenvolvidos. As melhores estimativas falam em uma elevação em

0,5% da taxa de crescimento para a UE e 0,4% para os Estados Unidos, mas pode

bem ser o contrário.

Basta ver o caso do México, que

não reduziu sua taxa de pobreza com o estabelecimento do Nafta e apresenta

dinamismo econômico muito inferior ao do restante da América Latina. Se

tomarmos o século 21 como referência, este país cresceu a uma taxa per capita

de 1,1%, enquanto os oito principais países da América Latina o fizeram em 2,1%.

Articular-se à economia estadunidense não é bom negócio. E a aproximação entre

as economias estadunidense e europeia pode ser a aproximação entre duas

estagnações.

Há uma pesada herança

neoliberal que contribui para isso. Trata-se de economias com várias

convergências de políticas econômicas e de resultados: ambas praticaram

políticas de altas taxas de juros na década de 1990 e continuam com essas

práticas para empréstimos de longo prazo; apresentam alto nível de

endividamento do setor público; baixas taxas de investimento; altos níveis de

desemprego; aprofundamento da desigualdade e assimetrias internas. Ambas

praticaram políticas de abertura comercial e financeira que, no caso europeu,

se estabeleceu, sobretudo, através do euro como grande fundamento da integração

europeia, com desastrosos resultados macroeconômicos e sociais de longo prazo.

Em segundo lugar, qualquer

possibilidade de avançar em um acordo de livre-comércio entre Estados Unidos e

União Européia terá que tocar no tema dos subsídios agrícolas e nas barreiras

fito-sanitárias. A tarifa média do comércio entre as duas regiões é bastante

baixa, de 4%. Mas os subsídios ao setor agrícola chegavam a 23% e 40% da renda

agrária dos Estados Unidos e da União Europeia, respectivamente, entre 1998-2000.

Há também as barreiras fito-sanitárias nos Estados Unidos aos produtos europeus

e aos organismos geneticamente modificados estadunidenses na União Europeia.

Um controle dos subsídios

agrícolas não necessariamente impactará favoravelmente as economias em

desenvolvimento. Os subsídios agrícolas dividem-se em vários tipos como

subsídios à produção interna e subsídios à exportação. Pode-se perfeitamente

reduzir os subsídios que impactem o comércio entre Estados Unidos e União

Europeia e redirecioná-los para os outros mercados. De qualquer forma, trata-se

de uma negociação muito difícil, pois a realidade dos 27 países que compõem a

União Europeia é muito distinta — há casos em que a população agrícola é mais

expressiva que outros — os mecanismos de combate às assimetrias são limitados e

o avanço da produtividade na União Europeia nos anos 2000 foi muito inferior ao

dos Estados Unidos. Os países de maior peso relativo de população agrícola são

de economia mediterrânea (Grécia, Portugal, Espanha, Itália) ou do extremo

norte (Irlanda e Islândia) justamente onde a crise se fez mais forte. Uma

destruição do emprego agrícola nestes países pode agravar a crise social

europeia.

Finalmente, há que se

considerar a dimensão política presente num acordo deste tipo, que aproxima os

governos dos Estados Unidos e europeus, reforçando ações do imperialismo como

as que se manifestou na Líbia, no Mali, estimulando um envolvimento maior da

União Europeia e da Otan em intervenções internacionais contra governos e

poderes políticos da periferia e do sul, dividindo os seus custos cada vez mais

difíceis de serem suportados pelo governo estadunidense.

Caso este acordo avance e

impulsione as assimetrias e as frustrações sociais, como a que se desenvolveram

na União Europeia lastreada pelo euro, poderá provocar uma forte oposição

interna cujos efeitos políticos certamente terão impacto significativo na

geopolítica mundial do século 21.

Considera que ele possa, de

alguma maneira, impactar o acordo entre a UE e o Mercosul?

Há uma tentativa de a União

Europeia resolver o problema da sua crise interna buscando mercados externos.

Daí a busca por impulsionar acordos comerciais com outras regiões e países. Por

isso retoma o acordo bi regional entre a União europeia e o Mercosul, cujas

tratativas iniciadas em 1999 foram interrompidas em 2004. Há vários

contenciosos na agenda que dificultam um acordo amplo entre os blocos: a

vulnerabilidade e o protecionismo do mercado agrícola europeu frente às

exportações do Brasil e Argentina; a vulnerabilidade do setor industrial

brasileiro e do Mercosul frente à competitividade europeia; as exigências

europeias de segurança na legislação sobre investimentos em confronto com a

política de nacionalizações impulsionadas por Venezuela e Argentina; as

exigências europeias de tratamento nacional a empresas estrangeiras no mercado

de compras governamentais ou de regras de propriedade intelectual que limitem a

difusão do conhecimento.

Tudo leva a crer que os avanços

possíveis diante destes contenciosos serão muito limitados. Um acordo entre

Estados Unidos e União Europeia de livre-comércio poderia facilitar um acordo

com o Mercosul caso encadeasse a eliminação dos subsídios agrícolas aos

produtores europeus, estendendo este benefício ao Mercosul. Neste caso, poderia

ser utilizado o desmonte de um dos impasses da negociação como instrumento de

barganha para desmobilizar outros. Mas trata-se de um cenário muito hipotético

Os EUA firmaram o Nafta e a

Aliança do Pacífico ao sul do continente, e agora este acordo com a UE em uma

estratégia para fazer frente à China. Essas são também ações para golpear e

fragilizar economicamente a integração latino-americana?

Sem dúvida, trata-se de

proporcionar a integração via concorrência e defesa da propriedade privada.

Entretanto, as experiências históricas deste tipo de integração são de um

fracasso retumbante. A União Europeia vê aumentar a pobreza, a estagnação

econômica e o desemprego. Os Estados Unidos também. Ambas são economias onde o

Estado perdeu grande parte de sua capacidade de ação e liderança por seu

endividamento com um setor privado oligopólico e rentista, que não proporciona

emprego ou melhoria da condição social dos povos. Na América Latina, o México é

um grande exemplo deste fracasso econômico e social promovido por sua adesão ao

Nafta: desmontou parte significativa de seu setor industrial, importa metade da

gasolina que consome e não constrói, desde 1979, uma refinaria. Esta ofensiva

não tem base popular no continente.

Se sim, como a América Latina

poderia reagir? O estreitamento das relações sul-sul seria uma resposta ainda

que estas economias fiquem de fora do centro financeiro mundial?

A América Latina está em um

momento econômico bastante positivo. Beneficia-se da alta dos preços das

commodities, em última instância puxada pelo mercado chinês, acumula

importantes reservas internacionais, e possui a maior parte de seus governos

inclinados a posições progressistas do ponto de vista social.

Agora o continente deve

aprofundar a presença de um Estado popular e democrático, capaz de organizar e

direcionar o progresso de integração para a soberania financeira, científica,

tecnológica, alimentar e o desenvolvimento do mercado interno. Deve impulsionar

o Banco do Sul, aprofundando suas dimensões sociais e sua capacidade de

eliminar o subdesenvolvimento e reduzir assimetrias.

Esta é uma tarefa interna onde

o Brasil tem um papel chave a desenvolver. Além disso, a cooperação Sul-Sul é

da maior importância pela dimensão que vem tomando a ascensão das periferias na

economia mundial. Ela se manifesta de forma mais imediata no Brics, e na

possibilidade de organização de um Banco de Desenvolvimento capaz de promover

uma alternativa monetária ao dólar, investimentos em regiões subdesenvolvidas,

cooperação científica e tecnológica para quebrar das barreiras de entrada. Tudo

isto são possibilidades que para serem efetivadas requerem um alto grau de

organização política em torno dos processos de integração na América Latina.

Fonte: Vermelho

sábado, 23 de fevereiro de 2013

Nova edição brasileira de “O Capital” e ciclo de seminários mostram a vitalidade de Karl Marx

|

| Retrato de Karl Marx feito com massinha pelo artista plástico Nobru |

Reportagem de Cassiano Elek

Machado publicada na Folha de S.Paulo de 22 de fevereiro de 2013.

Nos arredores de Budapeste há

um parque chamado Szoborpark, o Parque das Estátuas. Criado em 1993, este museu

ao ar livre abriga esculturas que perderam espaço na Hungria com o fim do

regime comunista.

Além de bustos de obsoletos

líderes locais, como Béla Kun, estão lá, entre estátuas de Lênin e Stálin,

diversas esculturas representando a efígie barbuda de Karl Marx.

Para muitos, nada mais

adequado. Com o fim dos regimes comunistas, as ideias do intelectual alemão

teriam virado perfeitos objetos de museu. Para outros tantos, porém, Marx

(1818-1883), o autor do “Manifesto Comunista” (obra que completou ontem 165

aninhos), está mais vivo do que nunca.

No Brasil, ao menos, as ideias

do filósofo, economista, cientista social, jornalista e historiador vivem um de

seus grandes momentos.

Prova concreta disso chega nas

próximas semanas às livrarias nacionais. A editora Boitempo, que vem lançando

todas as obras de Marx e de seu parceiro intelectual,o compatriota Friedrich

Engels (1820-1895), publica agora em março o primeiro dos três volumes de “O

Capital”, seu trabalho de mais fôlego.

Será apenas a segunda edição

integral brasileira do ensaio, lançado originalmente em 1867. Antes disso,

houve apenas uma tradução completa, feita nos anos 1960 por Reginaldo Sant’anna

(além de uma edição parcial, coordenada por Paul Singer, no início dos anos

1980).

Em conjunto ao lançamento da

nova edição de “O Capital”, a Boitempo e o Sesc-SP promovem, a partir de março,

um ciclo de palestras e debates sobre Marx que se estenderá até maio.

“Marx – A Criação Destruidora”

(veja programação completa acima) terá a participação de mais de 20

intelectuais de diversas áreas do conhecimento, incluindo convidados

internacionais de renome, como o filósofo esloveno Slavoj iek, o geógrafo

britânico David Harvey, que lançará, na ocasião, o livro “Para entender ‘O

Capital’”, e o cientista político alemão Michael Heinrich.

O CIENTISTA POLÍTICO

Heinrich tinha 14 anos quando

começou a ler Karl Marx, ainda no colégio. Hoje, aos 55, trabalha no MEGA,

codinome do projeto alemão Marx-Engels-Gesamtausgabe, que vem reestabelecendo

os textos e publicando em edições críticas todas as linhas já escritas pela

dupla.

O professor, que virá ao país

para uma palestra em 22 de março intitulada “Os Manuscritos de Karl Marx e

Friedrich Engels”, é autor de um popular livro de apresentação chamado “Uma

Introdução aos Três Volumes de ‘O Capital” (sem edição brasileira).

A menção aos “três volumes” no

título de seu livro não é casual. Quais seriam as suas sugestões para entender

bem o intrincado “O Capital”?, lhe questiona a Folha.

“Vou resumir todas minhas dicas

em uma só”, responde. “Leia ‘O Capital’ na íntegra.”

Heinrich, que vem trabalhando

em perspectiva não ortodoxa marxista (o próprio Marx se disse “não marxista” em

carta para o genro Paul Lafargue, lembra ele) para recuperar o legado

intelectual do autor, diz que certos livros de introdução desvirtuam os objetivos

da obra.

“As três partes do livro formam

uma unidade. Se você ler apenas o primeiro volume terá uma visão não só

incompleta, como errada. O sentido integral, mesmo de categorias como valor e

mercadoria, só se revela com o final do livro”, afirma.

É preciso, diz ele, questionar

o que Marx tenta analisar de fato. “Não era o capitalismo inglês nem o

capitalismo do século 19, mas sim a organização interna do modo de produção

capitalista, em seu ideal médio, como Marx resume no final do volume 3.”

Nessa perspectiva, sustenta

ele, a leitura do livro hoje faria muito mais sentido (e a Folha perguntou a

importantes intelectuais brasileiros “por que ler Marx hoje”). “Grande parte da

análise que ele faz do capitalismo se aplica muito mais ao que aconteceu no século

20 e no 21 do que ao tempo dele.”

Heinrich diz que um dos grandes

enigmas para ele “é entender como o trabalho de um homem que devotou a maior

parte da vida à análise do capitalismo e fez pontuais notas sobre a sociedade

capitalista é considerado o responsável por um modelo social extremamente

autoritário chamado ‘socialismo’”.

Testemunha da queda do Muro de

Berlim, em 1989, ele assistiu o interesse por Marx na Alemanha desabar, até

ganhar empuxo novamente no final dos anos 1990.

Ele defende o projeto no qual

trabalha, o MEGA (também chamado de MEGA-2, para se diferenciar de iniciativa

semelhante dos anos 1920) por difundir uma visão mais científica de Marx.

O TRADUTOR

É com perspectiva condizente ao

discurso de Heinrich que Rubens Enderle encarou a escalada do Everest que é a

tradução de “O Capital”.

Já responsável, sozinho ou em

parcerias, por traduções de importantes trabalhos de Marx para a Boitempo, como

“A Ideologia Alemã” e “A Guerra Civil na França”, ele atuou durante dois anos

no Marx-Engels-Institut da Academia de Ciências de Berlim-Brandemburgo,

responsável pelo projeto MEGA.

Apesar de estar embebido em

Karl Marx há muitas primaveras, Enderle, 38, diz que “não é marxista, mas sim

um marxólogo”, diz o tradutor gaúcho-mineiro-alemão.

“Isso influenciou o trabalho de

tradução, pois minha preocupação como tradutor é permanecer o mais fiel

possível aos textos, o que, no caso de Marx, implica se desvencilhar de chavões

e vulgaridades ideológicas que se acumularam sobre sua obra ao longo de séculos.”

Enderle, atualmente vivendo em

Munique, ainda não chegou ao topo da montanha. Ele está trabalhando no livro

2, que deve ser lançado no ano que vem.

Além das dificuldades

tradicionais da tradução do alemão (“falta ao português palavras como ‘coisal’

ou ‘coisalmente’”), ele sublinha outras dificuldades técnicas específicas: “Há

passagens em que Marx entra em detalhes sobre peças mecânicas, principalmente

de relojoaria”. Um dicionário alemão de relojoaria foi de grande ajuda.

Segundo ele, o fato de a atual

tradução ser a primeira baseada na edição MEGA trará mais diferenciais nos

volumes 2 e 3 da obra, publicadas depois da morte de Marx.

Ivana Jinkings, diretora

editorial da Boitempo, que tem extenso catálogo de marxistas, já publicou 15

obras de Marx e Engels (o campeão de vendas é “O Manifesto Comunista”, com 15

mil exemplares), diz que o volume 3 será lançado em 2015. Curadora de diversos

seminários sobre Marx, incluindo o atual, ela espera bater o recorde de público

desta vez. “Esperamos mais de 15 mil pessoas.”

Intelectuais brasileiros explicam por que ainda é importante ler Marx

Questionados pela Folha, quatro

intelectuais brasileiros explicam as razões pelas quais os escritos do filósofo

alemão Karl Marx são importantes até os dias de hoje e, por isso, ainda merecem

leitura.

ROBERTO SCHWARZ, crítico

literário

“Como percepção da sociedade

moderna, não há nada que se compare a ‘O Capital’, ao ‘Manifesto Comunista’ e

aos escritos sobre a luta de classes na França. A potência da formulação e da

análise até hoje deixa boquiaberto. Dito isso, os prognósticos de Marx sobre a

revolução operária não se realizaram, o que obriga a uma leitura distanciada. Outros

aspectos da teoria, entretanto, ficaram de pé, mais atuais do que nunca, tais

como a mercantilização da existência, a crise geral sempre pendente e a

exploração do trabalho. Nossa vida intelectual seria bem mais relevante se não

fechássemos os olhos para esse lado das coisas.”

JOSÉ ARTHUR GIANNOTTI,

filósofo:

“Os textos de Marx, notadamente

‘O Capital’, fazem parte do patrimônio da humanidade. Como todos os textos,

estão sujeitos às modas, que, hoje em dia, se sucedem numa velocidade

assombrosa. Depois da queda do Muro de Berlim, o marxismo saiu de moda, pois

ficava provada de vez a inviabilidade de uma economia exclusivamente regida por

um comitê central ‘obedecendo a regras racionais’, sem as informações advindas

do mercado. Mas a crise por que estamos passando recoloca a questão da

especificidade do modo de produção capitalista, em particular a maneira pela

qual esse sistema integra o trabalho na economia. O desemprego é uma questão

crucial. As novas tecnologias tendem a suprir empregos. Na outra ponta, o

dinheiro como capital, isto é, riqueza que parece produzir lucros por si mesma,

chega à aberração quando o capital financeiro se desloca do funcionamento da

economia e opera como se a comandasse. A crise atual nos obriga a reler os

pensadores da crise. Como cumprir essa tarefa? Alguns simplesmente voltam a

Marx como se nesses 150 anos nada de novo tivesse acontecido. Outros alinhavam

as modas em curso com os textos de Marx, apimentados com conceitos do idealismo

alemão, da psicanálise, da fenomenologia heideggeriana. Creio que a melhor

coisa a fazer é reler os textos com cuidado, procurando seus pressupostos e

sempre lembrando que a obra de Marx ficou inacabada e sua concepção de

história, adulterada, por ter sido colada, sem os cuidados necessários, a um

darwinismo respingado de religiosidade.”

DELFIM NETTO, economista

“Porque Marx não é moda. É

eterno!”

LEANDRO KONDER, filósofo:

“Os grandes pensadores são

grandes porque abordam problemas vastíssimos e o fazem com muita originalidade.

A perspectiva burguesa, conservadora, evita discuti-los. E é isso o que

caracteriza seu conservadorismo. Marx é o autor mais incômodo que surgiu até

hoje na filosofia. Conceitos como materialismo histórico, ideologia, alienação,

comunismo e outros são imprescindíveis ao avanço do conhecimento crítico. Por

isso, mais do que nunca é preciso frequentá-los.”

Fonte: Boitempo Editorial e Folha

de S.Paulo

Leia também:

Livro busca lado 'família' do pensador alemão Karl Marx

Intelectuais brasileiros explicam por que ainda é importante ler Marx

Intelectuais brasileiros explicam por que ainda é importante ler Marx

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

Dívida Pública Federal pode alcançar até R$ 2,24 trilhões em 2013

Enquanto isso, as políticas econômicas do governo continuam a encher as burras dos especuladores financeiros. O custo desta conta é o solapamento dos serviços públicos: Educação e saúde à frente. E dá-lhe privatização (centralização capitalista) e "parcerias público/privada". Privataria pura!!!

Por Wellton Máximo

Brasília – Depois de superar a barreira

de R$ 2 trilhões em dezembro, a Dívida Pública Federal (DPF) deverá encerrar o

ano numa faixa entre R$ 2,1 trilhões e R$ 2,24 trilhões. Os números foram

divulgados hoje (21) pelo Tesouro Nacional, que apresentou o Plano Anual de

Financiamento (PAF) da dívida pública em 2013.

De acordo com o PAF, que

apresenta metas para a dívida pública para este ano, o governo pretende

continuar a melhorar a composição da DPF em 2013, ampliando a fatia de títulos

prefixados (com taxas de juros fixas e definidas antecipadamente) e vinculados

à inflação e diminuindo a parcela corrigida por taxas flutuantes como a Selic

(juros básicos da economia) e pelo câmbio.

Segundo o documento, a fatia

dos títulos prefixados deverá encerrar o ano entre 41% e 45% da DPF.

Atualmente, a participação está em 40%. A parcela corrigida por índices de

preços deverá ficar entre 34% e 37%. Hoje, está em 33,9%.

A parcela da DPF vinculada a

taxas flutuantes deverá cair de 21,7%, registrado atualmente, para uma faixa

entre 14% e 19%. Já a participação da dívida corrigida pelo câmbio,

considerando a dívida pública externa, deverá encerrar 2013 entre 3% e 5%. O

percentual atual está em 4,4%. Os números não levam em conta as operações de

compra e venda de dólares no mercado futuro pelo Banco Central, que interferem

no resultado.

Em 2012, a DPF registrou a

melhor composição da história. A queda da participação de títulos corrigidos

por taxas flutuantes foi possível porque o governo fez duas operações de trocas

de papéis que reduziram a exposição da dívida à taxa Selic.

Essas operações reduziram o

risco da dívida pública, porque os títulos vinculados à Selic pressionam o

endividamento do governo quando os juros sobem. Caso o Banco Central reajuste

os juros básicos, a parte da dívida interna corrigida pela Selic aumenta

imediatamente. A taxa de juros dos papéis prefixados é definida no momento da

emissão e não varia ao longo do tempo. Desta forma, o Tesouro sabe exatamente

quanto pagará de juros daqui a vários anos, quando os papéis vencerem e os

investidores tiverem de ser reembolsados.

O Plano Anual de Financiamento

também prevê que o governo tentará aumentar o prazo da DPF. No fim de 2012, o prazo

médio ficou em quatro anos. O PAF estipulou que ficará entre 4,1 anos e 4,3

anos no fim de dezembro. O Tesouro divulga as estimativas em anos, não em

meses. Já a parcela da dívida que vence nos próximos 12 meses encerrará o ano

entre 21% e 25%. Atualmente, está em 24,4%.

O documento ressaltou ainda que

o Tesouro Nacional possui dois mecanismos de segurança para assegurar a

capacidade de financiamento do governo em caso de crise econômica que não

permita ao Tesouro lançar títulos no mercado. Em primeiro lugar, o Tesouro tem

um colchão de R$ 9,7 bilhões de compras antecipadas de dólares, suficiente para

pagar 61% da dívida externa a vencer até 2015. Além disso, o governo tem

reservas em caixa para cobrir cerca de cinco meses de vencimentos da DPF.

Por meio da dívida pública, o

Tesouro Nacional emite títulos e pega dinheiro emprestado dos investidores para

honrar compromissos. Em troca, o governo compromete-se a devolver os recursos

com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic, a inflação, o câmbio ou ser

prefixada.

Fonte: Br.Notícias

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

Poder de consumo dos moradores de favela no país chega a R$ 56 bi por ano

A depender dos critérios adotados, no Brasil morador de rua pode

ser enquadrado como classe média (Almoço das Horas).

por Flávia Villela

Publicado em 20/02/2013

Apesar do enorme potencial de consumo de uma

população de cerca de 12 milhões de habitantes, esse nicho de mercado ainda é

pouco explorado devido ao preconceito, segundo o Data Popular (Francisco

Valdean/Arquivo RdB)

Rio de Janeiro – Os moradores

das favelas brasileiras consomem cerca de R$ 56 bilhões por ano, o que equivale

ao Produto Interno Bruto (PIB) da vizinha Bolívia. A constatação é de pesquisa

realizada pelo instituto Data Popular, em parceria com a Central Única de

Favelas (Cufa) divulgada hoje (20).

De acordo com o estudo, feito a

partir de entrevistas e do cruzamento de dados da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (Pnad) com os da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o

consumo popular triplicou nos últimos dez anos.

No entanto, apesar do enorme

potencial de consumo de uma população de cerca de 12 milhões de habitantes,

esse nicho de mercado ainda é pouco explorado devido ao preconceito, segundo o

diretor do Data Popular, Renato Meirelles.

“O morador de favela não quer

sair da favela, ele quer capitalizar isso nas marcas que ele usa. Esse era um

mercado invisível, pois estava debaixo dos nossos narizes, mas as pessoas só

enxergavam a favela pela ótica da violência e do tráfico”, disse Meirelles.

Segundo ele, dois terços dos moradores de favelas do país pertencem à metade

mais rica do mundo.

A pesquisa revela que a classe

C cresceu muito mais nas comunidades das metrópoles do que no interior do país,

com alta de quase 50% na última década (de 45% para 66%), assim como a média de

escolaridade, que subiu de quatro para seis anos no mesmo período.

O dono da empresa Vai Voando,

Tomas Rabe, é um dos empresários que apostaram no consumidor de baixa renda e

hoje não se arrepende. Com cerca de 70 lojas de vendas de passagens áreas

somente em favelas, sobretudo do Rio e São Paulo, a empresa, criada há pouco

mais de dois anos, tem planos de abrir mais 50 lojas este ano, apenas no Rio de

Janeiro.

“Este mercado é invisível para

quem não está atento”, disse o empresário. Segundo ele, menos de três anos

depois, a empresa está embarcando uma média de 3 mil passageiros por mês, com

43 mil passageiros embarcados até hoje.

Rabe explicou que, uma vez

rompido o preconceito, é importante entender esse público e se adequar aos

hábitos de consumo e à realidade dessa população. “A maioria não usa cartão de

crédito e muitos não têm nem conta em banco. Então, nossa forma de pagamento é

por boleto pré-pago”, explicou ele.

Segundo o estudo, 69% dessas

populações utilizam dinheiro como forma de pagamento, 9% usam cartão de crédito

de terceiros e 10%, cartão de crédito próprio. Além disso, cerca de 69% dos

moradores de comunidades vão ao shopping toda a semana e 50% comem fora

semanalmente. Nos próximos 12 meses, 49% pretendem comprar móveis; 36% querem

um novo eletrodoméstico; e 24% pretendem contratar serviços de TV por

assinatura.

O empresário Elias Targilene é

outro exemplo de sucesso entre os que investiram nas classes C, D e E. Com

cinco shoppings populares construídos em um período de três anos, ele pretende

lançar daqui a três meses o primeiro shopping do Brasil dentro de uma favela,

no Complexo do Alemão, zona norte do Rio.

“Não podemos mais falar que ser

popular é ser feio, sujo, fedido e desorganizado. Hoje, somos uma nação rica e

ser pop hoje significa ter serviço, ser bonito, atender bem”, declarou o

empresário.

Fonte: Rede

Brasil Atual

Drones: dossiê sobre uma guerra suja

Como EUA executam, sem

julgamento, supostos “inimigos”. Por que civis são alvo. De onde partem

ataques. Que precedentes programa abre

Por Cora Currier

Tradução Vila Vudu1

9/02/2013

É

possível que você já tenha ouvido falar das “kill lists” – listas de nomes de

pessoas a serem assassinadas. Certamente você já ouviu falar dos drones. Mas os

detalhes da campanha que os EUA movem contra militantes no Paquistão, no Iêmen

e na Somália – peça chave da abordagem que o governo Obama optou por dar à

segurança nacional – permanecem envoltos em segredo. Aqui oferecemos um guia do

que já sabemos e do que ainda não sabemos.

Onde se trava a guerra ‘dos

drones’? Quem faz essa guerra?

Os

aviões-robôs comandados à distância, os drones, são a arma escolhida pelo

governo Obama para matar militantes fora do Iraque e do Afeganistão. Os drones

não são a única arma – também há notícias de ataques aéreos tradicionais e

outros. Mas segundo uma das estimativas disponíveis, em mais de 95% dos

assassinatos premeditados executados depois de 11/9/2001, os alvos foram mortos

por drones. Uma das vantagens dos drones é que os soldados norte-americanos

fogem da linha de fogo.

O

primeiro ataque noticiado contra a Al-Qaeda aconteceu no Iêmen em 2002. A CIA

aumentou muito o número de ataques secretos com drones no Paquistão, durante o

governo George W. Bush em 2008. E sob o governo Obama o uso foi drasticamente

ampliado também no Paquistão e no Iêmen, em 2011.

Mas a

CIA não é a única agência a atacar com drones. O exército também já admitiu

“ação direta” no Iêmen e na Somália. Os taques nesses países são executados

sempre secretamente por grupos do Comando Conjunto de Operações Especiais

[orig. Joint Special Operations Command, JSOC]. A partir do 11/9, esse JSOC foi

aumentado. É hoje dez vezes maior, e assumiu funções de espionagem, além das

funções de combate. (Por exemplo, uma das equipes do JSOC atuou na operação que

assassinou Osama Bin Laden.)

A

guerra de drones é lutada por controle remoto, a partir de bases instaladas em

território dos EUA e numa rede de bases secretas espalhadas por todo o mundo. O

Washington Post conseguiu obter alguma informação sobre isso, examinando

contratos de construção nos quais havia itens não explicados. Por exemplo, na

construção da base dos EUA, numa minúscula nação africana, o Djibuti, de onde

partem muitos dos ataques contra Iêmen e Somália. Antes disso, no mesmo ano, a

revista Wired mapeou os atos de guerra dos EUA contra o grupo militante

al-Shabaab da Somália, e a crescente presença militar dos EUA em toda a África.

O

número de ataques no Paquistão caiu em anos recentes, de um máximo de 100 em

2010, para cerca de 46, ano passado. Mas o número de ataques contra o Iêmen

cresceu, chegando a mais de 40 ano passado. E só nos primeiros dez dias de

2013, já houve sete ataques no Paquistão.

O jargão da guerra dos drones

AUMF

[Authorization for Use of Military Force / Autorização para Uso de Força

Militar] é lei do Congresso dos EUA, aprovada poucos dias depois dos ataques de

11/9, que dá ao presidente autoridade para “usar toda a força necessária e

apropriada” contra qualquer pessoa ou grupo envolvido naqueles ataques ou que

tenha dado abrigo a alguém neles envolvido. Ambos, Bush e Obama exigiram para

si amplos poderes para deter e matar suspeitos de terrorismos, baseados nessa

AUMF.

AQAP

[Al-Qaeda in the Arabian Peninsula / Al-Qaeda na Península Arábica] é o grupo

afiliado à al-Qaeda que tem base no Iêmen, responsabilizado pelo atentado a

bomba contra um avião no Dia de Natal de 2009. Ao longo do ano passado, os EUA

aumentaram o número de ataques com drones contra a AQAP, nos quais foram

assassinados líderes do grupo e outras pessoas que não foram identificadas como

militantes.

DISPOSITION

MATRIX [Matriz de alvos a serem dispostos (mortos)] É um sistema para rastrear

suspeitos de práticas de atos de terrorismo e para classificá-los, com registro

de onde possam ser assassinados (ou capturados). O jornal Washington Post

noticiou nesse outono [nórdico] que o sistema “Disposition Matrix” é uma

tentativa de codificar, em listas nas quais os alvos são dispostos conforme sua

importância relativa, para serem assassinados. Essas listas são as chamadas

“kill lists” [listas para matar] dos esquadrões oficiais da morte dos EUA.

GLOMAR

A expressão designa a resposta a um tipo de pedido de informação sobre programa

secreto, cuja existência não possa ser nem confirmada nem negada. A palavra foi

usada pela primeira vez em 1968, quando a CIA disse a jornalistas que não podia

“nem confirmar nem negar” a existência [de um navio chamado] “Glomar Explorer”.

Hoje, a CIA tem respondido a quem procure informação sobre seu programa de

drones com “respostas GLOMAR”.

JSOC

[Joint Special Operations Command / Comando Conjunto de Operações Especiais] é

segmento militar altamente secreto. É o grupo que executou o assassinato de Bin

Laden e, hoje conduz o programa dos drones militares no Iêmen e na Somália.

Trabalham tb na coleta de inteligência.

PERSONALITY

STRIKE [Ataque ‘personalidade’] Designa o ataque a um indivíduo identificado

como líder terrorista.

SIGNATURE

STRIKE [Ataque ‘assinatura’] Designa o ataque contra algum suspeito de ter

atividade política militante, mesmo que sua identidade seja desconhecida. Esses

ataques baseiam-se na análise de um “padrão de vida” – informação que a

inteligência reúna sobre comportamentos que façam pensar que um indivíduo seja

militante político. Esse tipo de ataque, que Bush inaugurou no Paquistão, já é

autorizado hoje também no Iêmen.

TADS [Terror Attack Disruption Strikes / (aprox.) Ataques

para interromper ação terrorista], expressão usada às vezes em referência a

ataques nos quais não se conhece a identidade do alvo a ser assassinado.

Funcionários do governo Obama têm dito que os critérios para os TADS são

diferentes dos critérios para os Ataques ‘assinatura’, mas nem uns nem outros

foram jamais claramente explicados.

Como se definem as vítimas a

serem assassinadas?

Vários

artigos (1, 2 e 3) baseados, na maior parte, em comentários feitos por

funcionários não identificados permitem conhecer, pelo menos, um quadro parcial

de como os EUA selecionam seus alvos para assassinatos políticos predefinidos.

Dois relatórios recentemente publicados – de pesquisadores da Faculdade de

Direito da Universidade Columbia e do Conselho de Relações Exteriores – também oferecem considerações detalhadas

sobre o que se sabe de todo esse processo.

Sabe-se

que a CIA e os militares mantiveram, por muito tempo, ‘listas de matar’ que se

sobrepunham. Segundo relatos de noticiários da primavera passada, as listas dos

militares atropelou as demais nas reuniões comandadas pelo Pentágono, cabendo à

Casa Branca a decisão final. Missões particularmente ‘sensíveis’ têm de ser

autorizadas pessoalmente pelo presidente Obama.

Esse

ano, o processo mudou, ao que se sabe, para concentrar a análise dos

indivíduos-alvos e os critérios gerais para os assassinatos premeditados, na

Casa Branca. Segundo o Washington Post, as análises são feitas agora em

reuniões regulares entre as várias agências, no Centro Nacional para

Contraterrorismo. Enviam-se recomendações para um seminário permanente de

oficiais do Conselho de Segurança Nacional. E as decisões finais são levadas

pelo Conselheiro para Contraterrorismo da Casa Branca, John Brennan,

diretamente ao presidente. Vários estudos têm mostrado o importante e

controverso papel de Brennan na modelagem de toda a trajetória do programa de

assassinatos premeditados. Essa semana, Obama nomeou Brennan para dirigir a

CIA.

Pelo

menos alguns ataques da CIA não tem de esperar pelo sinal verde da Casa Branca.

O diretor da CIA tem autonomia, ao que se sabe, para autorizar assassinatos

premeditados no Paquistão. Numa entrevista em 2011, John Rizzo, ex-advogado

chefe da CIA, disse que os advogados da agência analisavam detalhadamente cada

‘alvo’.

Segundo

o Washington Post, o recente esforço do governo Obama para impor limites mais

bem definidos às listas para matar e aos “assassinatos assinatura” não inclui a

campanha da CIA no Paquistão. A CIA ganhou mais, no mínimo, um ano, para

prosseguir na campanha de assassinatos premeditados no Paquistão segundo,

exclusivamente, os próprios protocolos.

Os EUA assassinam pessoas

cujos nomes nem sabem?!

Sim.

Por mais que funcionários do governo apresentem os ataques de drones como

limitados a “líderes de alto nível da al-Qaeda que planejem ataques” contra os

EUA, muitas vezes o que se vê são ataques contra ‘possíveis’ militantes cujas

identidades os EUA absolutamente não conhecem. Os chamados “Ataques

‘assinatura’” começaram com Bush, no início de 2008; com Obama foram muito

expandidos. Não se sabe exatamente quantos dos ataques são “ataques

‘assinatura’”.

Em mais

de uma ocasião, os “ataques ‘assinaturas’” perpetrados pela CIA, sobretudo no

Paquistão, causaram tensões com a Casa Branca e o Departamento de Estado. Um

funcionário contou ao New York Times sobre piada que circularia, segundo a

qual, para a CIA, “três sujeitos fazendo polichinelos” são campo de treinamento

de terroristas.

No

Iêmen e na Somália, discute-se se os militantes que os EUA tomam por alvos

estão de fato tramando contra os EUA ou se, diferente disso, estariam tramando

contra o próprio país deles. Micah Zenko, membro do Conselho de Relações

Exteriores que muito criticou o programa dos drones, disse em entrevista à rede

ProPublica que os EUA, de fato, estão mantendo uma “força aérea

contraguerrilhas” para servir aos países aliados. Não raras vezes, os ataques

foram organizados a partir de inteligência local que, adiante, se comprovou

errada ou insuficiente. O Los Angeles Times examinou recentemente o caso do

iemenita que foi assassinado por um drone norte-americano e a complexa rede de

laços e contatos políticos que cercou o caso.

Quantos já foram mortos em

ataques de drones?

Ninguém

conhece o número exato, mas há estimativas que falam de cerca de 3 mil mortos. Vários

grupos rastreiam os ataques de drones e estimam o número de vítimas:

– O

Long War Journal cobre o Paquistão e o Iêmen.

– O New

America Foundation cobre o Paquistão.

– O

London Bureau of Investigative Journalism cobre Iêmen, Somália, e Paquistão, e

oferece estatísticas sobre ataques com drones também no Afeganistão.

Quantos dos mortos eram

civis?

Impossível

saber. Os números variam muito, para mais e para menos. A New America

Foundation, por exemplo, estima que entre 261 e 305 civis foram mortos no

Paquistão; o Bureau of Investigative Journalism fala de 475 a 891 mortos. Todas

essas estimativas são sempre superiores ao número de mortos que o governo

divulga. (Há discrepâncias até entre os que oferecem as menores

estimativas.) Algumas análises mostram

que o número de civis mortos diminuiu em anos recentes. (…) E o Washington Post

noticiou mês passado que o governo do Iêmen frequentemente oculta ou tenta

ocultar o papel dosdrones dos EUA em eventos nos quais morram civis.)

Os

números são imprecisos também porque os EUA com frequência contabilizam

qualquer homem em idade de prestar serviço militar, que morra em ataque de

drones, como “militante terrorista”. Um funcionário do governo Obama disse à

nossa rede ProPublica que “Se um grupo de homens em idade de combater está em

local onde sabemos que estão construindo explosivos ou planejando ataques,

assumimos que todos os ali reunidos participam do mesmo esforço.” Não se tem

notícia de resultados de investigação, nem se há qualquer investigação, depois

de consumado o ataque.

A

Faculdade de Direito da Universidade Columbia elaborou análise em profundidade

de tudo que se sabe sobre esforços dos EUA para mitigar e calcular o número de

baixas entre civis. Concluiu que o caráter clandestino da guerra dos drones

dificulta, quando não impede completamente as práticas de prestação pública de

contas que se adotam nas ações militares tradicionais. Outro estudo de Stanford

e da New York University, comprovou “ansiedade e trauma psicológico” entre

habitantes de vilas paquistanesas.

Esse

outono, a ONU anunciou uma investigação sobre o impacto nas populações civis –

especialmente sobre acusações de “ataques duplos“ [orig. double-tap], casos em

que ocorre um segundo ataque, que toma por alvos os que venham à cena do

primeiro ataque para socorrer feridos.

Por que matar primeiro? Por

que não se cogita de capturar suspeitos?

Funcionários

do governo Obama têm dito em declarações que os militantes são tomados como

alvos de execução quando representem ameaça iminente ao EUA e a captura não

seja exequível. Mas a execuções em ataques de drones são muito mais frequentes

que eventos de prisão de suspeitos; e os relatórios dos ataques pouco ou nada

esclarecem sobre “ameaça iminente” ou “exequibilidade” de prisões. Casos que

envolvam captura secreta de prisioneiros, em conflitos em área remotas, durante

o governo Obama mostram as dificuldades políticas e diplomáticas que se criam

para que se decida como e onde um suspeito possa ser detido ou preso.

Esse

outono, o Washington Post descreveu algo denominado “disposition matrix [Matriz

de alvos a serem dispostos (mortos)] – processo que oferece planos de

contingência para o que fazer com terroristas, conforme o local onde estejam.

The Atlantic mapeou o modo como se tomam decisões, no caso de o ‘suspeito’ ser

cidadão norte-americano, baseado em alguns exemplos conhecidos. Mas,

evidentemente, os detalhes dessa “matriz de alvos a serem mortos [dispostos]”,

bem como as “listas de matar” a que dão origem, não são conhecidos.

Qual o fundamento que dá

amparo legal a esses esquadrões da morte oficiais?

Funcionários

do governo Obama têm feito várias declarações e discursos nos quais muito falam

da fundamentação legal em que se baseariam os assassinatos predefinidos, mas

jamais citam qualquer caso específico. De fato, ninguém reconhece oficialmente

a existência da guerra de drones. Os programas de drones para assassinatos

premeditados pode incluir indivíduos associados à al-Qaeda ou “forças

associadas”, também fora do Afeganistão e, até, cidadãos norte-americanos.

“O

devido processo legal, disse o Procurador Geral dos EUA Eric Holder, em

discurso em março passado, “toma em consideração as realidades do combate”. Em

que consiste esse “devido processo legal”, não se sabe. E, como já noticiamos,

o governo dos EUA frequentemente se fecha

para comentários de qualquer tipo e para questões específicas – como o

número de civis mortos ou os motivos específicos pelos quais um ou outro indivíduo

tenha sido considerado ‘alvo preferencial’ para assassinato premeditado, ou por

que a captura foi considerada ‘não exequível’ (como se vê em memorando do

Departamento de Justiça, não secreto, ao qual teve acesso a rede NBC). (…)

Quando terminará a guerra dos

drones?

O

governo dos EUA, dizem alguns noticiários, já teria considerado a desescalada

da guerra dos drones, mas, segundo outras fontes, estaria trabalhando para

formalizar o programa de assassinatos premeditados, que seria convertido em

programa de longa duração. Os EUA avaliam que a Al-Qaeda na Península Arábica

conte hoje com “uns poucos milhares” de membros; mas há oficiais que também

dizem que os EUA “não podem capturar ou assassinar todos os terroristas que se declarem

‘ligados’ à al-Qaeda.”

Jeh

Johnson, que acaba de deixar o posto de conselheiro geral do Pentágono, fez uma

palestra, mês passado, sob o título de “The Conflict Against Al Qaeda and its

Affiliates: How Will It End?” [O conflito contra a al-Qaeda e seus afiliados:

como acabará?]. Mas não marcou data.

John

Brennan disse que a CIA deve voltar a concentrar-se no trabalho de coletar

inteligência. Mas o papel principal de Brennan no comando da guerra dos drones

a partir da Casa Branca já levantou o debate sobre o quanto sua indicação para

dirigir a CIA servirá para ocultar ainda mais o envolvimento da agência, se vier

a ser confirmado no posto.

E quanto a volta do chicote

dos drones – e o antiamericanismo –, em todo o mundo?

Disso,

sim, há muito, em todo o mundo. Os drones são cada vez mais profundamente

impopulares nos países onde são empregados, e continuam a provocar protestos

frequentes. Apesar disso, Brennan disse em agosto passado que os EUA veem

“poucos sinais de que a ação dos drones esteja gerando sentimentos

antiamericanos, ou facilitando o recrutamento de terroristas”.

O

general Stanley McChrystal, que comandou os militares no Afeganistão,

contrariou recentemente essa ideia: “O ressentimento criado por os EUA usarmos

os veículos não tripulados como arma de ataque (…) é muito maior do que supõem

os americanos médios. Os drones são visceralmente odiados, até por gente que

jamais viu um drone ou conheceu os efeitos da ação de um deles.” O New York

Times noticiou recentemente que militantes paquistaneses haviam deflagrado

campanha brutal contra locais acusados de espionagem a favor dos EUA.

Quanto

a governos estrangeiros, a maioria dos principais aliados dos EUA mantêm

silêncio sepulcral sobre os drones. Relatório da ONU, de 2010, já levantara

preocupações sobre o precedente que se criava, de guerra clandestina, sem leis

e sem qualquer limite. O presidente do Iêmen, Abdu Hadi, apoia a campanha dos

drones norte-americanos; e o governo do Paquistão mantém uma inconfortável

combinação de protestos para efeito público com aceitação oficial muda.

Fonte original: Pro

Publica

Publicação em português: Outras

Palavras

Assinar:

Comentários (Atom)